こんにちは、TANOKURA編集部です。

2025年7月発行のTANOKURA home vol.48の特集は「ちいさい器」。TANOKURA編集部では、オリジナルグッズ第3弾として豆皿を制作しました!制作した豆皿は2025年8月30日(土)のイベント「TANOKURAくらしのマルシェ×栃木の工務店 vol.5」で販売予定です。

ちょっとしたおかずやおやつをのせたり、小物入れに使ったり、集める楽しみもあるちいさな器。前回、宇都陶芸倶楽部さんで器作りの基本をうかがいました。今回は、いよいよ絵付けに挑戦します。

遊び心ある八角形のお皿に決まり

いきなりプロ級のお皿作りは無理!ということがわかり、講師の船越先生のご厚意で八角形の素焼きの豆皿を50枚ご用意いただけることになりました。家の中で使うお皿だから、あまり見ない八角形という遊びのある形にしてみました。「小皿は手びねりで、形にこだわらずいろいろな形で表現するのも楽しいですよ」と先生。

陶器は焼くと10%ほど縮むそうです。考えていた豆皿のサイズが8㎝~9㎝程度なので、少し大きめの10㎝のお皿をいただきました。お皿は同じ形、同じ大きさに作るのも難しい、ということもわかったので、これだけきれいなお皿が同じ大きさと形でそろっているのもすごいことなんだなと思います。

なにで描こう。色を出す難しさ

どんな素材や工法で絵付けをするのが良いか、先生と相談します。船越先生に図案を見せると「なかなか斬新ですね」と褒めて(?)いただけました。

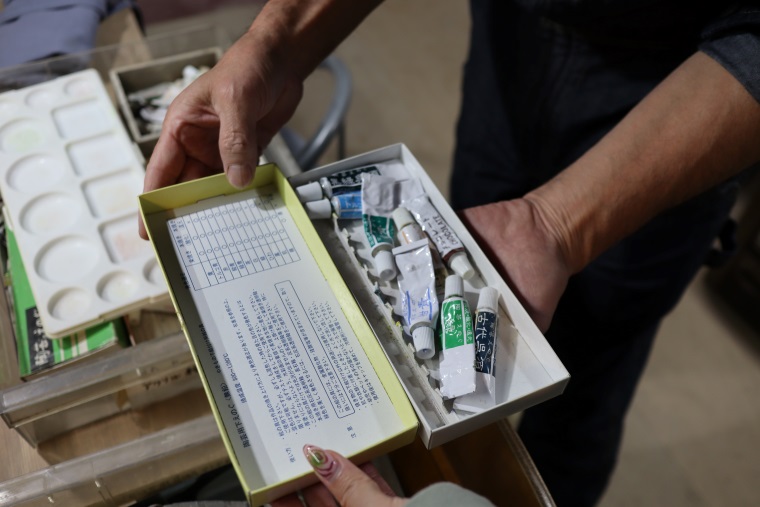

カラフルなのでどう絵付けするのがいいか先生も一緒に悩んでくれました。これは陶芸用下絵の具やクレヨン。

呉須やべんがらといった天然素材の色も魅力的。濃淡で表現するそうです。ほかにも、例えば白い釉薬の上から黒い釉薬を筆でのせるなど、釉薬で柄をつける手法もあるそうです。

この黒色や瑠璃色は透明感があって素敵、と思いましたが釉薬なので今回のような絵にはむかなそうでした。なるべくはっきりした色を出したいのなら、陶芸用の下絵の具がいいかも、ということになりました。

陶器の色が少し赤味がかっているので絵の具の色がそのままはっきり出にくいことと、焼き方でも色が変わってしまうこともあるということでした。色を考えるだけでもまたさまざまな選択肢があり、陶芸の世界は知れば知るほど奥が深いです。

いよいよ絵付けスタート

ざらつく素焼きのお皿に描くので、ふつうの紙に絵を描くのとは筆のノリが違うそうです。筆に水をつけて試し描きしてみます。

絵の具の濃淡を水の量で調整します。ここはふつうの絵の具と一緒ですね。これぐらいの濃さでいいかな…どきどきしながら混ぜます。

先生の筆をお借りしました。筆はたくさんありますが、面相筆が多いそうです。どの筆もしっかり洗ってあり、きれい。道具を大切にするところも、先生の物づくりへの真摯な姿勢を感じました。

記念すべき1筆目。もともと絵を描くことは好きなので、意外と描きやすかったです。いい調子に筆が進んで行きます。

バランスや色、線の美しさは大丈夫かな。仕上がりを確かめながら描き進めます。もともと絵を描くことは好きなので、思っていたよりスムーズに描けました。

集中して4時間ほどで一気に30枚描き上げました。残り20枚はまた別の日に描き上げることにして、先に描いたお皿は乾燥室で保管してもらいます。色はきちんと出るのか、歪みはないか、どんな風に焼き上がるのか楽しみです。