こんにちは、TANOKURA編集部です。

2025年7月発行のTANOKURA home vol.48の特集は「ちいさい器」。TANOKURA編集部では、オリジナルグッズ第3弾として豆皿を制作しました!制作した豆皿は2025年8月30日(土)のイベント「TANOKURAくらしのマルシェ×栃木の工務店 vol.5」で販売予定です。

ちょっとしたおかずやおやつをのせたり、小物入れに使ったり、集める楽しみもあるちいさな器。食卓や暮らしを彩る豆皿作り、いよいよスタートです。

陶芸について知りたい!

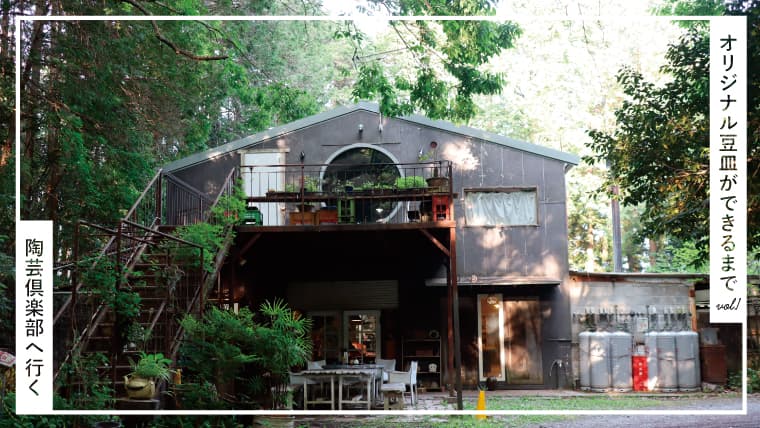

いざ、器を作ろうと思ったものの、なにから始めたら良いのかもわからず、宇都宮陶芸倶楽部さんを訪ねました。山道を進んで行くとアトリエのような素敵な建物が現れます。

中には生徒さんたちの作品がずらり。陶器特有の土の匂いや釉薬の匂いがして、不思議と落ち着く空間です。まずは先生に陶器ができるまでをうかがいました。大まかにでも、土をこねる→形を作る→乾燥→削り出し→乾燥→焼成する→釉薬をかける→本焼成といくつもの工程があることがわかりました。もっと簡単にできると思っていたので、こんなに工程があることに驚きます。完成までには1カ月から2カ月以上はかかりそうです。

今回、豆皿はいろいろなカラーと模様で絵付けをして50種類ぐらい作りたいと思っているので、絵付けもする場合果たしてどれぐらい時間がかかるのか見当がつきません。どうやら一から土をこねて作るのは難しそうでした。早くも、手探りで価値あるものを作っていく大変さが身に沁みてきました。

模様の付け方だけでも技法はさまざま

工房を見せていただきながら、技法や釉薬についてうかがいました。釉薬は、うわぐすりとも言い、素焼きした陶磁器の表面に塗る薬品です。焼成するとガラス質になりつやが出ます。陶器の色の出方は、土の種類、焼き方、使う釉薬などいろいろなものが複雑に組み合わさって決まってくるそうで、思い描く色を出すには経験を積むしかないのだなと感じました。バケツに入った釉薬も種類がたくさんあります。

絵や模様の付け方も、絵の具やクレヨンを使ったり、釉薬で描いたり、ひっかいたりと本当にさまざまな方法があるのでした。

ちょうど「かきおとし」という技法で生徒さんが模様をつけるところを見せてもらいました。カンナで削って模様を出します。カンナの形もいろいろあって、皆さんの創意工夫に驚きます。

いろいろな道具があり、初めて見るものばかりで、どれがなにの道具なのかも良くわからないので新鮮です。

大きな窯。宇都宮陶芸倶楽部さんの窯はガス窯ですが、窯の種類はほかに電気窯や灯油窯、昔ながらの薪窯もあるそうです。焼成の方法にも「酸化」と「還元」があり、できあがりがまた違うそうで、陶器って本当に奥が深い!

宇都宮陶芸倶楽部さんはとても落ち着く空間でした。学生さんからお勤めの人までいろいろな人が通われているそうです。こんな森の中の工房で土に触れていると、癒やされていろいろな疲れがとんでいきそうですね。

陶芸の基本のお話しをうかがい、課題は多いものの、豆皿作りへ一歩前進しました。

お話しをうかがったのは

宇都宮陶芸倶楽部

栃木県宇都宮市下田原町1418

火・水・土・日曜日営業※不定休

TEL:028-672-1577

HP:https://u-tougei.com